Die politischen Institutionen

Übersicht: Bund, Bundesländer, Kommunen

Der Bund

Abb.1 Die Bundesrepublik Deutschland: Das Bundesgebiet

Dies sind die Umrisse der Bundesrepublik Deutschland. So wird Deutschland auf Karten gezeichnet. Schwarz-rot-gold sind die Farben der Flagge der Bundesrepublik Deutschland. (© bpb)

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb (Hrsg.): einfach POLITIK: Lexikon. Autor/inn/en: D.Meyer, T.Schüller-Ruhl, R.Vock u.a./ Redaktion (verantw.): Wolfram Hilpert (bpb). Bonn: 2022. Lizenz: CC BY-SA 4.0 //

Die Bundes•republik Deutschland wurde am 24.Mai 1949 gegründet.

Bei der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 standen US-amerikanische, britische und französische Truppen auf dem Gebiet Westdeutschlands und sowjetische Truppen auf dem Gebiet Ostdeutschlands einschließlich Berlins. Aufgrund von vorher getroffenen Absprachen räumte die Sowjetunion im Julia 1945 den Westteil Berlins. So entstand neben den vier Besatzungszonen die von allen vier Mächten gemeinsam regierte Viersektorenstadt Berlin mit je einem sowjetischen, amerikanischen, britischen und französischen Sektor.

Auf der Potsdamer Konferenz im Juli/August 1945 beschlossen die drei Hauptsiegermächte, die Vereinigte Staaten von Amerika, die Sowjetunion und das Vereinigtes Königreich am 2. August 1945, die deutschen Ostgebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie unter die Verwaltungshoheit der Sowjetunion und Polens zu stellen. Das restliche Gebiet des Deutschen Reiches innerhalb der Grenzen vom 31. Dezember 1937 teilten sie in Besatzungszonen auf. Frankreich, das erst auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 als vierte Siegermacht anerkannt worden war, aber an der Konferenz nicht teilgenommen hatte, stimmte dem Abkommen unter Vorbehalten zu.

Am 1. September 1948 trat der 65-köpfige Parlamentarische Rat unter dem Vorsitz Konrad Adenauers in Bonn zusammen und arbeitete in den folgenden Monaten das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland aus.

Das Grundgesetz trat nach seiner Verkündung mit Ablauf des 23. Mai 1949 in Kraft.

<Einfache Sprache>

Die Bundes•republik Deutschland wurde am 24.Mai 1949 gegründet.

Von 1939 bis 1945 war Krieg in Deutsch•land und der Welt:

Dieser Krieg heißt: Der Zweite Welt•krieg.

Deutschland hat den Krieg begonnen.

Die USA, Groß•britannien, Frank•reich und die Sowjet•union haben den Krieg gewonnen.

Darum nannte man sie auch Sieger•mächte.

Nach 1945 haben die Sieger•mächte Deutsch•land in vier Besatzung•s•zonen auf•ge•teilt.

Jede Sieger•macht hat eine Zone kontrolliert.

Die USA, Frankreich und Großbritannien haben ihre Zonen zu einem Staat vereint.

Dieser Staat hieß "Bundes•republik Deutsch•land".

Von 1945 bis 1990 war Deutschland geteilt.

Die Bundes•republik Deutschland war einer von zwei deutschen Staaten.

Der andere Staat hieß Deutsche Demokratische Republik. Ein kürzerer Name ist "DDR".

Seit 1990 ist Deutsch•land wieder vereint.

Die Zeit der Deutschen Teilung war damit über•wunden.

Ganz Deutschland heißt jetzt Bundes•republik Deutsch•land.

Bis 1990 war Bonn die Haupt•stadt der Bundes•republik.

Seit 1991 ist Berlin die Haupt•stadt der Bundes•republik.

Hier kannst du dir den Text anhören:

https://www.bpb.de/mediathek/audio/332339/bundesrepublik-deutschland/

Die Bundesländer

Abb.2 Die Bundesrepublik Deutschland: Die 16 Bundesländer

Das Staatsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland ist in 16 Bundesländer unterteilt.

Bayern ist flächenmäßig mit Abstand das größte Bundesland, allerdings hat Nordrhein-Westfalen die größte Bevölkerungszahl. Nordrhein-Westfalen ist also dichter besiedelt als Bayern.

Mit Bremen, Hamburg und Berlin hat Deutschland auch drei Stadtstaaten, hier übt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin gleichzeitig die Funktion des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin aus.

<Einfache Sprache>

Deutschland hat 16 Bundesländer.

Jedes Bundesland ist ein Teil von Deutschland.

Das größte Bundesland ist Bayern.

Das bedeutet, Bayern hat die meisten Flächen.

Aber in Nordrhein-Westfalen wohnen die meisten Menschen.

Das bedeutet, es gibt dort mehr Menschen auf weniger Platz.

Deutschland hat auch 3 besondere Bundesländer.

Das sind Bremen, Hamburg und Berlin.

Diese Bundesländer sind Städte.

In diesen Bundesländern ist der Bürger•meister oder die Bürger•meisterin auch der Chef oder die Chefin.

Das nennt man Minister•präsident oder Minister•präsidentin.

Aufgaben für DaF -Schülerinnen und Schüler

Hör dir den Text an (1. Link) und bearbeite dann die Aufgabe (2. Link)

https://www.bpb.de/mediathek/audio/332301/bundesland/

https://learningapps.org/watch?v=pif0jqvnj24

Die Kommunen

Abb.3 Die Bundesrepublik Deutschland: die Kommunen

Im gesamten Bundesgebiet gibt es circa 10.752 Kommunen

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung/bpb (Hrsg.): einfach POLITIK: Lexikon. Autor/inn/en: D.Meyer, T.Schüller-Ruhl, R.Vock u.a./ Redaktion (verantw.): Wolfram Hilpert (bpb). Bonn: 2022. Lizenz: CC BY-SA 4.0 //

Kommunalpolitik in Deutschland

Keimzellen der Demokratie

In rund 11.000 Städten und Gemeinden sind Zehntausende in der Kommunalpolitik aktiv.

Den Bundeskanzler oder die Ministerpräsidentin des Landes treffen die Bürgerinnen und Bürger selten auf der Straße – die Bürgermeisterin oder den Stadtverordneten dagegen schon. In den Kommunen ist Politik sichtbarer und direkter als auf allen anderen politischen Ebenen. Ein Überblick über die Kommunalpolitik in Deutschland.

Die Kommunen in Deutschland

Die Bundesrepublik hat 16 Bundesländer. Jedes Land wie Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen wiederum besteht aus Kreisen, Städten und Gemeinden – den Kommunen. Insgesamt gibt es rund 11.000 Kommunen in Deutschland. Die Politik vor Ort wird bestimmt von Stadt-, Gemeinde- und Kreisräten, die Politikerinnen und Politiker arbeiten dort in der Regel ehrenamtlich neben ihrem Job. An der Spitze der Kommunen stehen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, bei größeren Städten Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister. Eine Besonderheit stellen die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen dar, weil sie Länder und Kommunen sind.

Kommunalwahlen

Bei den Kommunalwahlen gelten dieselben Grundregeln wie bei allen Wahlen in Deutschland. Das heißt, es wird in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. In vielen Gemeinden und Städten dürfen junge Menschen bereits ab 16 Jahre ihre Stimme abgeben, bei Bundestagswahlen liegt das Wahlalter bei 18 Jahren. Bei Kommunalwahlen dürfen zudem Bürgerinnen und Bürger aus der Europäischen Union, die in Deutschland wohnen, abstimmen. Bei Landtags- und Bundestagswahlen ist das nicht möglich.

Aufgaben der Kommunen

Die Kommunalpolitikerinnen und -politiker treffen vielfältige Entscheidungen, die Bürgerinnen und Bürger direkt betreffen: Wird ein neuer Sportplatz oder Schwimmbad gebaut? Sollen mehr Busse fahren oder eine U-Bahn gebaut werden? Darf eine neue Wohnsiedlung entstehen? Die Kommunen übernehmen zudem viele Verwaltungsaufgaben. Wer einen Pass beantragt oder sein Auto anmeldet, macht dies bei den zuständigen Behörden in der Gemeinde. Zur Finanzierung ihrer Aufgaben erhalten die Kommunen Anteile an bundesweit erhobenen Steuern, sie können aber auch in bestimmten Bereichen eigene Steuern erheben.

<Einfache Sprache>

Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Jedes Bundesland ist in kleinere Gebiete aufgeteilt. Diese Gebiete sind zum Beispiel Kreise und Städte.

Kreise bestehen aus mehreren Gemeinden. Große Städte haben zum Beispiel Stadt•bezirke.

Vielleicht haben Sie schon einmal das Wort "Kommunen" gehört.

Eine Bürger•meisterin sagt zum Beispiel: "Kommunen haben zu wenig Geld".

Wer von Kommunen spricht, meint: Kreise, Städte, Gemeinden und Stadt•bezirke.

Die Politik in Kreisen, Städten, Gemeinden und Stadtbezirken heißt Kommunal•politik.

Kommunal•politik regelt zum Beispiel diese Dinge:

-

Wo wird eine neue Wohn•siedlung gebaut?

-

Soll es mehr Busse, Straßen•bahnen oder U-Bahnen geben?

-

Wird ein neues Schwimm•bad gebaut?

Die Entscheidungen gelten nur für das Gebiet der Kommune. Die Entscheidungen sind vor allem für die Kommune wichtig.

In den Kommunen entscheiden Räte, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder Landräte. Räte in Kommunen sind zum Beispiel der Gemeinderat, der Stadtrat und der Kreistag.

Hier kannst du dir den Text anhören: https://www.bpb.de/mediathek/audio/515089/kommunen/

Aufgaben für DaF -Schülerinnen und Schüler

https://learningapps.org/watch?v=p97m7c13a24 Hangman BRD-Bundesland-Kommune

Die politischen Institutionen auf Bundesebene

Um den Abschnitt über die Verfassungsorgane und die Staatsstrukturprinzipien bearbeiten zu können, solltest du vorher das Kapitel über das Grundgesetz Artikel 1 bis 19 bearbeiten.

Artikel 20 des Grundgesetzes

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Abbildung: Die politischen Institutionen auf Bundesebene

Die Verfassungsorgane

Was sind Verfassungsorgane?

Verfassungsorgane, auch Staatsorgane, sind die obersten Organe eines Staates, die in einer Verfassung vorgesehen sind.

„Den Begriff ‚Organ‘ kennen wir vom menschlichen Körper. Leber, Niere, Herz und Lunge sorgen gemeinsam dafür, dass der Körper gut funktioniert. Auch der Staat hat Organe. Jedes einzelne Organ, aber auch alle gemeinsam, müssen gut arbeiten, damit der Staat funktioniert.“(Quelle: Hanisauland).

Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Darin ist der institutionelle Aufbau unseres Staates geregelt. Festgelegt sind hier auch die Aufgaben der wichtigsten Institutionen – auch Verfassungsorgane genannt.

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es fünf ständige Verfassungsorgane, die es konstant geben muss:

- Deutscher Bundestag (Art. 38 bis 48 GG)

- Bundesrat (Art. 50 bis 53 GG)

- Bundesregierung(Art. 62 bis 69 GG)

- Bundespräsident (Art. 54 bis 61 GG)

- Bundesverfassungsgericht (Art. 92 bis 104 GG zur Rechtsprechung)

Darüber hinaus gibt es zwei nichtständige Verfassungsorgane, die nur zu bestimmten Zwecken zusammenkommen:

- Bundesversammlung (Artikel 54 GG)

- Gemeinsamer Ausschuss (Artikel 53a GG)

Alle Verfassungsorgane müssen sich an das Grundgesetz als Basis ihres Handelns halten. Dazu gehören selbstverständlich auch die Grundrechte in Artikel 1 bis 19. Damit diese Grundrechte respektiert und umgesetzt werden können, muss sichergestellt werden, dass der Staatsaufbau diese Rechte unterstützt. Dies gelingt durch die Staatsstrukturprinzipien.

Quelle: Verfassungsorgane in der Bundesrepublik Deutschland (lpb-bw.de)

Übersetzt mit: FCSP Einfache Sprache Übersetzer

<EINFACHE SPRACHE>

Die Verfassungsorgane

Das Grund•gesetz ist die Verfassung von Deutschland.

Es ist wie eine Anleitung für Deutschland.

In diesem Buch steht, wie Deutschland funktioniert.

Zum Beispiel, welche Aufgaben die wichtigsten Teile von unserem Staat haben.

Diese Teile nennt man Verfassungs•organe.

Es gibt 5 Verfassungs•organe, die immer da sind:

1. der Deutsche Bundes•tag

2. der Bundes•rat

3. die Bundes•regierung

4. der Bundes•präsident

5. das Bundes•verfassungs•gericht

Es gibt auch zwei Verfassungs•organe, die nur manchmal zusammen•kommen.

1. die Bund•es•ver•sammlung und

2. der Gemeinsame Aus•schuss.

Alle Verfassungs•organe müssen sich an das Grund•gesetz halten.

Das heißt, sie müssen tun, was im Grund•gesetz steht.

Im Grund•gesetz stehen auch die Grund•rechte.

Das sind die wichtigsten Rechte, die jeder Mensch in Deutschland hat.

Zum Beispiel das Recht auf Meinungs•freiheit.

Die Verfassungs•organe müssen sicherstellen, dass diese Rechte eingehalten werden.

Dafür gibt es bestimmte Regeln im Staat.

Diese Regeln heißen Staats•struktur•prinzipien.

Staatsstrukturprinzipien

Staatsstrukturprinzipien sind Prinzipien, die die Grundlagen für staatliches Handeln legen und an denen sich die Verfassungsorgane orientieren müssen. Sie sind in Artikel 20 GG zu finden. Zu diesen Prinzipien gehört, dass die Bundesrepublik Deutschland

- eine Demokratie,

- eine Republik,

- ein Rechtsstaat,

- ein Bundesstaat und

- ein Sozialstaat ist.

Aufgrund der sogenannten Ewigkeitsgarantie gemäß Art. 79 Abs. 3 GG sind die Staatsstrukturprinzipien unabänderlich. Auch mit einer Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten im Bundestag, die sonst für eine Verfassungsänderung notwendig ist, können diese Prinzipien nicht geändert werden (Quelle: Rechtswissenschaft verstehen).

Quelle: Verfassungsorgane in der Bundesrepublik Deutschland (lpb-bw.de)

Übersetzt mit: FCSP Einfache Sprache Übersetzer

<EINFACHE SPRACHE>

Die Staats•struktur•prinzipien

Die Staats•struktur•prinzipien sind wichtige Regeln für Deutschland.

Sie sagen, wie unser Land funktioniert.

Und wie die Regierung arbeiten muss.

Diese Regeln stehen im Grund•gesetz.

Das Grund•gesetz ist das wichtigste Gesetz in Deutschland.

In diesem Gesetz steht, dass Deutschland eine Demokratie ist. Die Bürgerinnen und Bürger bestimmen was in dem Land passiert.

In diesem Gesetz steht, dass Deutschland eine Republik ist. Es gibt keinen König und keine Königin.

In diesem Gesetz steht, dass Deutschland ein Rechts•staat ist. Es gibt viel Gesetze.

In diesem Gesetz steht, dass Deutschland ein Bundes•staat ist. Deutschland hat viele Bundesländer.

In diesem Gesetz steht, dass Deutschland ein Sozial•staat ist. Deutschland kümmert sich um arme und kranke Menschen.

Diese Regeln kann man nicht ändern.

Sie sind sehr wichtig.

Auch wenn viele Leute im Bundes•tag dafür sind, kann man die Regeln nicht ändern.

Der Bundes•tag ist der Ort, wo die Politiker und Politikerinnen über neue Gesetze sprechen.

Die Regeln sind immer gleich.

Das steht im Grund•gesetz.

Und das ist sehr wichtig für Deutschland. (Quelle: Rechtswissenschaft verstehen)

Bitte bearbeitet alle diese Aufgabe

https://learningapps.org/watch?v=p5i6mis1j24 Aufgabe zur Abbildung: Die politischen Institutionen auf Bundesebene

Bitte bearbeitet alle diese Aufgabe

Stelle dir vor, du würdest im Jahr 1945 nach der Kapitulation Deutschlands im 2. Weltkrieg eine Rede halten, in der du über die Neuorganisation Deutschland sprichst.

Schreibe den folgenden Text in der 1. Person Singular / Aktiv / Futur 1. Verwende in jedem Satz das Personalpronomen „ich“. In den mit * markierten Sätzen musst du das Verb austauschen um den Satz ins Aktiv setzen zu können.

Du kannst folgende Verben verwenden:

Beispiel:

Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland.

Das Grundgesetz (GG) werde ich zur Verfassung der Bundesrepublik Deutschland machen.

Eine Musterlösung findet ihr hier:

https://learningapps.org/watch?v=pspz0w0ea24

*Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland.

Darin ist der institutionelle Aufbau unseres Staates geregelt. Festgelegt sind hier auch die Aufgaben der wichtigsten Institutionen – auch Verfassungsorgane genannt.

*In der Bundesrepublik Deutschland gibt es fünf ständige Verfassungsorgane:

- Deutscher Bundestag (Art. 38 bis 48 GG)

- Bundesrat(Art. 50 bis 53 GG)

- Bundesregierung(Art. 62 bis 69 GG)

- Bundespräsident(Art. 54 bis 61 GG)

- Bundesverfassungsgericht(Art. 92 bis 104 GG zur Rechtsprechung)

*Darüber hinaus gibt es zwei nichtständige Verfassungsorgane, die nur zu bestimmten Zwecken zusammenkommen:

- Bundesversammlung (Artikel 54 GG)

- Gemeinsamer Ausschuss (Artikel 53a GG)

*Alle Verfassungsorgane müssen sich an das Grundgesetz als Basis ihres Handelns halten. *Dazu gehören selbstverständlich auch die Grundrechte in Artikel 1 bis 19. Damit diese Grundrechte respektiert und umgesetzt werden können, muss sichergestellt werden, dass der Staatsaufbau diese Rechte unterstützt. *Dies gelingt durch die Staatsstrukturprinzipien.

Exkurs: parlamentarische Demokratie <-> direkte Demokratie > INTERNER LINK

Exkurs: Gewaltenteilung -> INTERNER LINK

Exkurs: Die Parteien> INTERNER LINK

Exkurs: Andere Regierungsformen und Theorien: Monarchie, Oligarchie, Diktatur, direkte Demokratie, ...> INTERNER LINK

Exkurs: Staatstheorien in der Literatur: Utopien: Die Gelehrtenrepublik, Utopia, der Sonnenstaat, die Tribute von Panem, Brave New World, 1984, Ecotopia ...> INTERNER LINK

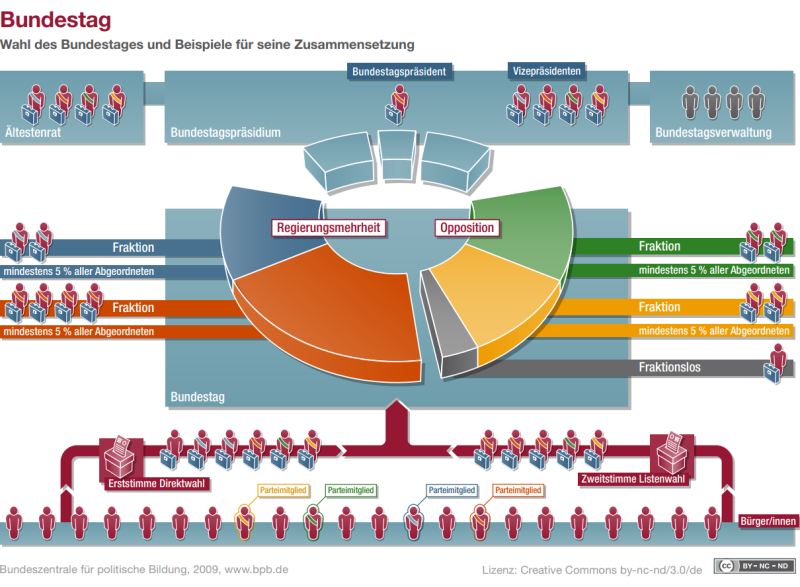

Der Bundestag

Die Wahl des Bundestags

Eine Legislaturperiode ist 4 Jahre lang, der Bundestag wird also alle 4 Jahre von den wahlberechtigten Bürgern gewählt. Wählen dürfen alle, die älter sind als 18 Jahre. Dabei haben die Bürger je zwei Stimmen:

Abb.: Stimmzettel für die Bundestagswahl

Mit der sogenannten Erststimme wählen die Wahlberechtigten eine Person, den Wahlkreisabgeordneten bzw. die Wahlkreisabgeordnete. Mit der Zweitstimme wählen die Wahlberechtigten eine Partei. Jede Partei erstellt eine Landesliste. Deswegen nennt man die zweite Stimme auch Kanzlerstimme. Ist der Bundestag gewählt, treffen sich die 630 Abgeordneten im Bundestagsgebäude in der Bundeshauptstadt Berlin.

Das Bundestagsgebäude in Berlin, Außenansicht Das Bundestagsgebäude in Berlin, Sitzungssaal

Alle Abgeordneten der einzelnen Parteien bilden zusammen eine Fraktion. Die Abgeordneten, die der SPD angehören, nennt man also „die SPD-Fraktion“ Sie sitzen alle zusammen in einem bestimmten Bereich des Bundestages.

Abb: Sitzverteilung im 17. Deutschen Bundestag

Bitte bearbeitet alle diese Aufgabe:

https://learningapps.org/watch?v=p1pifdzej24 Lückentext

Aufgaben für DaF -Schülerinnen und Schüler:

https://learningapps.org/watch?v=ptkk1uuik24 Präsens-Präteritum

DaF: https://learningapps.org/watch?v=pz5gb2mgj24 Nomenbildung

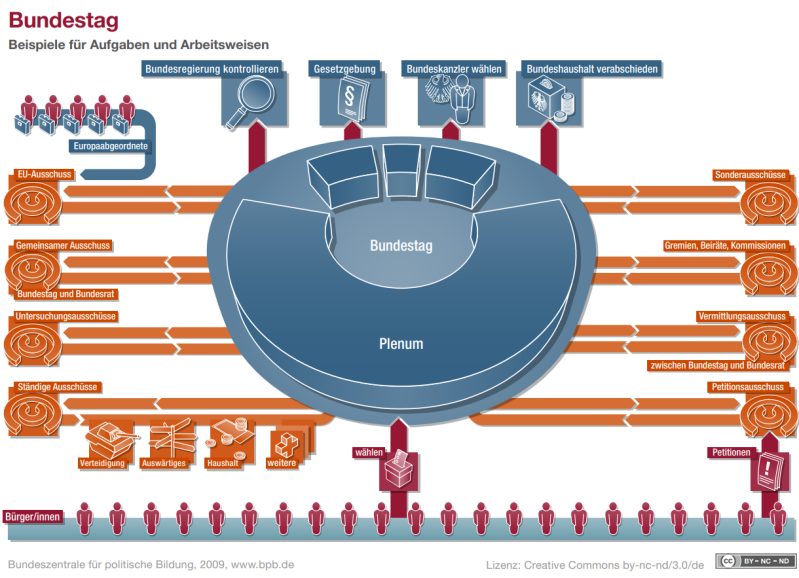

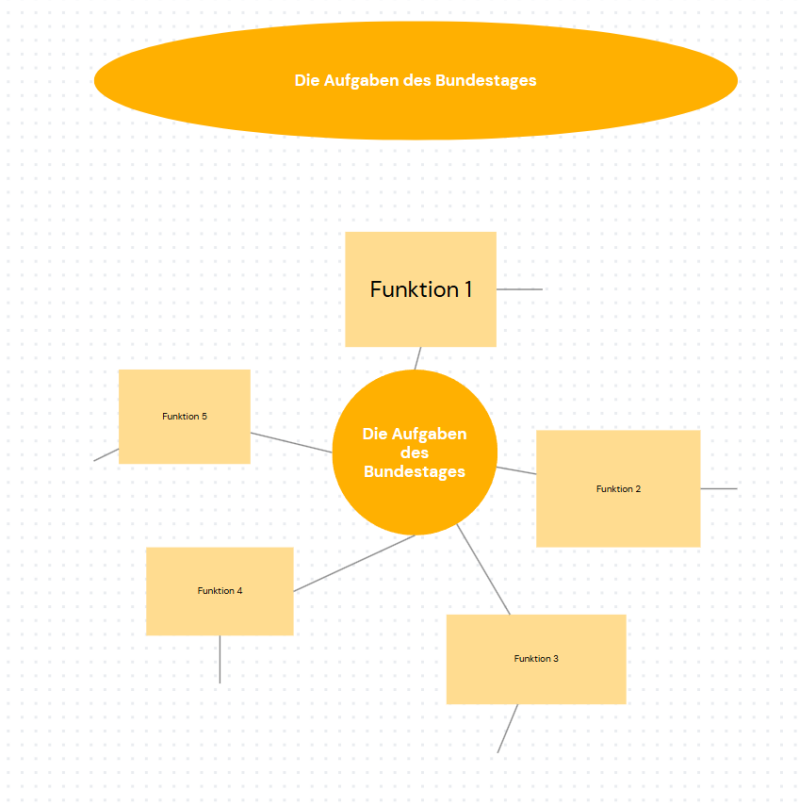

Die Aufgaben des Bundestages

Die wichtigste Aufgabe des Bundestages ist die Gesetzgebung. Das Parlament wird in der Lehre von der Gewaltenteilung als Legislative bezeichne. Der Bundestag wählt aber auch den Bundeskanzler und kontrolliert die Regierung. In Plenardebatten werden wichtige politische Themen diskutiert und unterschiedliche Standpunkte vorgetragen.

Aufgabe 1

- Höre dir das Audio (Link 1) an

- Bearbeite den Lückentext (Link2)

https://drive.google.com/file/d/1M88-JFvXNW7Iafr3UGlJ_3AQxN9ZL2yj/view?usp=sharing (Link1)

https://learningapps.org/watch?v=pxeb2t69j24 (Link2)

+ Für DaF -Schülerinnen und Schüler:

https://learningapps.org/watch?v=puaiyb8j324 Verben einsetzen

Aufgabe 2

- Erstelle eine Mindmap mit dem Titel: Die Aufgaben des Bundestages.

- Nutze dabei die Informationen aus dem Audio.

- Folge dabei dem unten vorgegebenen Schema.

- Schreibe ganze Sätze.

Das Transkript des Hörtextes und eine Musterlösung findest du hier: https://learningapps.org/watch?v=pshwpp8kk24

Schritt 1:

Schritt:2

Schritt 3:

Für Gymnasiasten: Erweitere die Mindmap um einen weiteren Schritt, wie im Schema vorgegeben. Nutze dabei folgende Quellen:

Aufgaben des Bundestages | Deutsche Demokratie | bpb.de

Bundeskanzler/Bundeskanzlerin | bpb.de

Eine Musterlösung findest du hier: https://learningapps.org/watch?v=pshwpp8kk24 Text und Musterlösungen

Zusatzaufgabe: Erweitere die Mindmap um einen weiteren Schritt, indem du zu jeder der Funktionen ein historisches Beispiel gibst.

Aufgabe 3

- Lest den unten stehenden Artikel.

- Welchen Funktionen des Bundestages kann man dem Artikel zuordnen? Diskutiert in Gruppen.

- Begründet eure Meinung!

Aufgabe 4

Gymnasium: Schreibe mindestens 150 Wörter zu zweien dieser Funktionen.

Musterlösung Gymnasium: https://learningapps.org/watch?v=p5r887iyt24 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HS/RS: Schreibe mindestens 80 Wörter zur "Willensbildungsfunktion" und zur "Kontrollfunktion"

Hilfe und Musterlösung für RS/HS

So könnt ihr die Einleitung für euren Text schreiben:

Der Artikel „Debatte im Bundestag - Heil verteidigt Rentenplänen gegen scharfe Kritik“ vom 27.09.2024 auf der Internetseite der Tagesschau, ist den folgenden Funktionen des Bundestages zuzuordnen:

Debatte im Bundestag

Heil verteidigt Rentenpläne gegen scharfe Kritik

Stand: 27.09.2024 12:27 Uhr

Im Bundestag ist es wie erwartet zum Schlagabtausch beim geplanten Rentenpaket gekommen. Die FDP will nachverhandeln, warnt vor zu hohen Kosten. Die CDU fordert einen Koalitionsbruch - und auch aus der Wirtschaft kommt Kritik.

Die zwischen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesfinanzminister Christian Lindner verhandelten Rentenpläne der Bundesregierung bleiben umstritten. Im Bundestag wurde der Gesetzentwurf in erster Lesung debattiert. Kritik kommt nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen.

Während SPD-Politiker Heil für den Entwurf der Regierung warb, pochte der FDP-Politiker Johannes Vogel erneut auf Änderungen. "Dieses Gesetz ist noch nicht fertig", sagte er. "Da müssen wir alle gemeinsam ehrlich und gründlich noch mal ran." Er sei sicher, Kompromisse und eine bessere Lösung seien möglich.

Die Bundesregierung

In der deutschen parlamentarischen Demokratie haben die gewählten Volksvertreter eine starke Rolle bei der Gestaltung der Politik. Anders als in Ländern, in denen das Staatsoberhaupt auch der Regierungschef ist und direkt vom Volk gewählt wird, wählen in Deutschland die Mitglieder des Bundestages den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin für vier Jahre. In der Regel ist dieses der Kandidat der stärksten Fraktion des Bundestages.

Der Kanzler wird ohne Aussprache vom Bundestag gewählt. Die Wahl erfolgt auf Vorschlag des Bundespräsidenten. Im ersten Wahlgang muss die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages erreicht werden. Ist sie erreicht, muss der Bundespräsident den Gewählten zum Kanzler ernennen. Verfehlt der Kandidat die absolute Mehrheit, können innerhalb von 14 Tagen beliebig viele Wahlvorgänge vorgenommen werden. Gewählt ist immer nur derjenige, der die absolute Stimmenmehrheit auf sich vereinigt. Erst nach Ablauf dieser Frist genügt bei einem neuen Wahlgang die relative Mehrheit. Bisher wurden jedoch alle Bundeskanzler seit 1949 bereits im ersten Wahlgang gewählt.

Der Bundeskanzler plus die von ihm vorgeschlagenen und durch den Bundespräsidenten ernannten Bundesminister bilden die Bundesregierung. Die Minister führen ihre Ressorts eigenverantwortlich. Dieses nennt man das Ressortprinzip. Bei Konflikten zwischen den Mitgliedern der Bundesregierung entscheiden die Regierungsmitglieder durch Mehrheitsbeschluss, was man als Kollegialprinzip bezeichnet.

Dem Bundeskanzler kommt in diesem Kollegium allerdings eine besondere Rolle zu. Nicht nur verfügt er im Verteidigungsfall über die Befehls- und Kommandogewalt des Militärs, ihm steht im politischen Alltagsgeschäft auch die so genannte Richtlinienkompetenz zu (Art. 65 GG). Nur er ist demokratisch legitimiert und dem Parlament gegenüber direkt verantwortlich. Daraus begründet sich seine Stellung als primus inter pares (Erster unter Gleichen). Die Richtlinienkompetenz besagt, dass der Bundeskanzler die Grundlinien der Innen- und Außenpolitik festlegt.

Die Verantwortlichkeit des Bundeskanzlers ist im sogenannten konstruktiven Misstrauensvotum geregelt (Art. 67 GG). In der Weimarer Reichsverfassung war vorgesehen, dass der Reichskanzler, nachdem ihm der Reichstag das Vertrauen entzogen hat, zurücktreten musste, ohne dass eine Alternative vorliegen oder Mehrheiten für eine stabile Regierungsbildung vorhanden sein mussten. Dieses hat zur Instabilität der Weimarer Republik beigetragen. Aus diesem Grund sieht das Grundgesetz vor, dass der Bundestag dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen kann, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. Auf diese Weise ist eine Regierungskontinuität gewährleistet.

Umgekehrt kann der Bundeskanzler im Bundestag die Vertrauensfrage stellen (Art. 68 GG). Findet der Antrag des Bundeskanzlers, sich das Vertrauen aussprechen zu lassen, bei der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages keine Zustimmung, so kann der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten die Auflösung des Bundestages vorschlagen. Die Vertrauensfrage kann auch mit einer Sachentscheidung verknüpft werden, also einem konkreten Gesetzentwurf oder einem anderen Antrag.

Den Bundesministern steht durch die Ministerien eine große Zahl von Mitarbeitern zur Verfügung. Dem Bundeskanzler arbeitet das Bundeskanzleramt zu. Seine Struktur der "Spiegelreferate" bildet die Ressortverteilung der Bundesregierung ab und dient dem reibungslosen Informationsfluss. Über das Bundeskanzleramt wird der Bundeskanzler über die Arbeit der Ministerien auf dem Laufenden gehalten. In den Sitzungen des wöchentlich tagenden Bundeskabinetts wird der Bundeskanzler so auf die Diskussion vorbereitet.

Quelle: Bundeskanzler und Bundesregierung | 24 x Deutschland | bpb.de

Der Bundespräsident

Das Amt des Bundespräsidenten und seine Aufgaben sind in den Artikeln 54 bis 61 des Grundgesetzes (GG) beschrieben. Der Bundespräsident schlägt den Bundeskanzler vor und ernennt ihn nach seiner Wahl durch den Bundestag. Sollte der Kanzlerkandidat auch in einem dritten Wahlgang keine absolute Mehrheit im Parlament erreichen, kann der Bundespräsident entweder den Bundestag auflösen und Neuwahlen herbeiführen oder den Kandidaten ernennen, der die meisten Stimmen auf sich vereint hat. Dieses ist in der Geschichte der Bundesrepublik bislang nicht geschehen, da sich bisher stets ausreichende Mehrheiten fanden.

Nach einer gescheiterten Vertrauensfrage kann der Bundespräsident den Bundestag auflösen, was zu Neuwahlen führt (Art. 68 GG). Zu einer Auflösung des Bundestages in Folge einer gescheiterten Vertrauensfrage ist es in der Geschichte der Bundesrepublik bereits drei Mal gekommen: 1972, 1982 und 2005 unter den Bundeskanzlern Brandt, Kohl und Schröder.

Eine weitere Aufgabe des Bundespräsidenten ist es, vom Bundestag verabschiedete Gesetze zu unterzeichnen und diese durch eine Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt zu verkünden. Erst dann treten diese in Kraft (Art. 81 GG). Zudem werden die Bundesminister, Bundesrichter und Bundesbeamte sowie die Offiziere und Unteroffiziere der Bundeswehr durch den Bundespräsidenten ernannt und entlassen. Dem Bundespräsidenten obliegt auch das Begnadigungsrecht.

Die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten für fünf Jahre. Diese setzt sich aus allen Abgeordneten des Deutschen Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden, zusammen (Art. 54 GG). Letztere müssen keine Abgeordneten der entsendenden Volksvertretungen sein. Auf diese Weise vereint die Wahl des Bundespräsidenten sowohl das Kernelement der repräsentativen Demokratie, den Bundestag, aber auch das föderalistische Element der deutschen Verfassung, die Ländervertretungen.

Wählbar für das Amt des Bundespräsidenten sind alle Deutschen, die das 40. Lebensjahr vollendet haben. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Jedes Mitglied der Bundesversammlung kann theoretisch Kandidaten vorschlagen. In der Praxis haben sich die Fraktionen aber bereits zuvor auf gemeinsame Vorschläge geeinigt. Die Kandidaten benötigen in den ersten zwei Wahlgängen die absolute Mehrheit, also die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder. Im dritten Wahlgang reicht die relative Mehrheit aus. Quelle: Bundespräsident | 24 x Deutschland | bpb.de

Das Bundesverfassungsgericht

Das in Karlsruhe sitzende und in Grundgesetzfragen höchste Gericht besteht aus zwei so genannten Senaten, die jeweils mit acht Richtern besetzt sind. Die Wahl der Richter erfolgt laut Artikel 94 Grundgesetz durch Bundesrat und Bundestag. Jeweils die Hälfte der Richter in beiden Senaten wird vom Bundesrat gewählt, die andere Hälfte von einem aus zwölf Mitgliedern bestehenden Wahlausschuss des Bundestages. Zur Richter-Wahl ist in den Gremien eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Um diese Mehrheit zu erlangen, haben sich in der Vergangenheit CDU/CSU und SPD meist ein gegenseitiges Vorschlagsrecht eingeräumt und im Vorfeld auf eine Frau oder einen Mann als Kandidaten geeinigt. Innerhalb einer Regierungskoalition ist es ebenfalls üblich, dass die größere Partei dem kleineren Koalitionspartner das Vorschlagsrecht für einen Richter einräumt. Die Amtszeit der Richter beträgt zwölf Jahre und eine Wiederwahl ist ausgeschlossen.

Eine wichtige Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes ist es, bestehende Gesetze auf ihre Übereinstimmung mit dem Grundgesetz zu prüfen. Das maßgebliche Instrument hierzu ist die Normenkontrolle. In der sogenannten abstrakten Normenkontrolle wird auf Antrag des Bundestages, der Bundesregierung oder einer Landesregierung die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes oder Bundesgesetzes mit dem Grundgesetz oder einem anderen Bundesgesetz überprüft. In der konkreten Normenkontrolle hingegen legt ein Gericht ein Gesetz zur Prüfung vor, von dessen Unvereinbarkeit mit der Verfassung es überzeugt ist.

Zudem kann jeder Bürger, der sich durch die öffentliche Gewalt in seinen Grundrechten verletzt fühlt, Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht erheben. Eine Verfassungsbeschwerde kann sich gegen ein Gesetz, ein Gerichtsurteil oder eine behördliche Maßnahme richten. Das Bundesverfassungsgericht kann nach einer Prüfung auf deren Verfassungsmäßigkeit die Entscheidungen aller anderen Gerichte aufheben und Gesetze für ungültig erklären.

Des Weiteren entscheidet das Bundesverfassungsgericht bei Verfassungsstreitigkeiten zwischen staatlichen Organen – also in Streitfällen zwischen den Ländern oder zwischen den Ländern und dem Bund sowie zwischen Bundesorganen. Unter anderem werden die Karlsruher Richter angerufen bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder, etwa bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder.

Als einziges Organ kann das Bundesverfassungsgericht eine Partei verbieten. Ein solches Partei-Verbot muss von der Regierung, dem Bundestag oder dem Bundesrat beantragt werden und kann nur ausgesprochen werden, wenn die Ziele der Partei oder die Handlungen ihrer Mitglieder gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen. Damit schützt das Bundesverfassungsgericht die besondere Rolle der Parteien im demokratischen Willensbildungsprozess.

Bei einem Verdacht auf Unregelmäßigkeiten kann vom Bundesverfassungsgericht auch die Prüfung einer erfolgten Wahl durchgeführt werden. Bei festgestellten Fehlern kann es eine Wiederholung der Wahl in dem betroffenen Wahlkreis anordnen.

In seinen Entscheidungen und Urteilen nimmt das Bundesverfassungsgericht die Aufgabe wahr, das Grundgesetz rechtsverbindlich auszulegen. Da dieses nur allgemeine Grundsätze enthält, muss es immer wieder neu interpretiert werden, um den sich ändernden gesellschaftlichen Verhältnissen gerecht zu werden.

Erstelle deine eigene Website mit Webador